Les derniers exploits de l’Uneus ont mis une nouvelle fois en avant cette brigade faisant partie de la zone de police Midi. Un point est utile pour connaître la nature exacte de cette brigade et de cette zone.

1. Comment fonctionne une zone de police ?

Comme tout service public, une zone de police est l’interaction : d’une administration au sens large (les fonctionnaires) ; d’instances politiques, législatives et exécutives ; de moyens financiers. Les instances politiques sont toujours de deux ordres : législatif et exécutif. Le législatif contrôle l’exécutif, auquel certaines compétences peuvent être déléguées (en matière de personnel par exemple), mais garde la main sur les aspects budgétaires. L’exécutif met en œuvre et est le seul habilité à donner des injonctions à l’administration, en particulier envers le chef de corps de la zone.

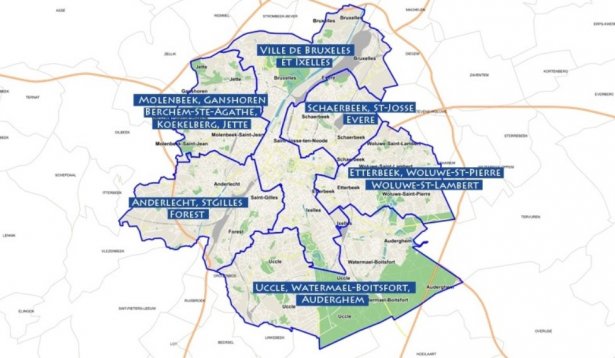

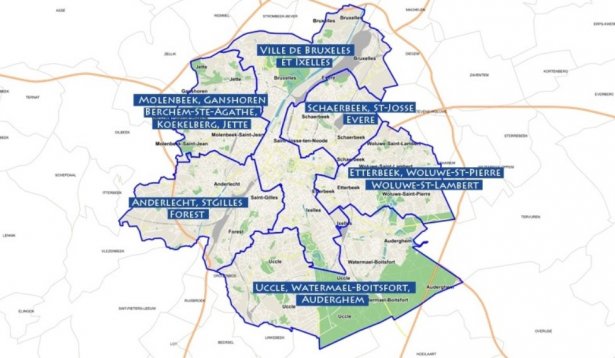

Le législatif d’une zone de police est le conseil de police. Il est composé de conseillers communaux des communes de la zone en proportion de la taille de la population. La zone Midi regroupe les communes d’Anderlecht, Forest et Saint Gilles. Anderlecht y est majoritaire. Forest et Saint Gilles ont le même nombre de conseillers. Formellement, ces conseillers sont élus parmi leurs pairs au terme d’un scrutin un peu compliqué (chaque conseiller dispose de plusieurs suffrages). En pratique, les partis forment alliance pour modifier un tout petit peu l’équilibre strictement proportionnel.

Contrairement à ce qui se passe dans les conseils communaux, il n’y a pas de majorité politique fixe au conseil de police, puisqu’il est possible qu’un parti soit dans la majorité dans une commune et dans l’opposition dans une autre. À noter : les majorités des trois communes sont identiques, PS-ECOLO ou ECOLO-PS (à l’exception du CDH qui est embarqué avec le PS à Anderlecht).

Dans la pratique, les séances du conseil de police sont essentiellement consacrées à des attributions de marchés publics, dont certains consistent en des adhésions à des centrales d’achat fédérales. Il peut y avoir des interpellations des conseillers sur des sujets généraux. Comme dans les conseils communaux, il peut y avoir des interpellations du public, qui sont cadrées par un règlement. Les aspects liés au personnel (nominations, retraites,…) se tiennent à huis-clos. Le chef de corps participe aux réunions du conseil et est invité par le président à répondre le cas échéant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de police.

Le conseil de police se réunit à une fréquence similaire à celle d’un conseil communal (tous les mois/toutes les six semaines). Les conseillers communaux (2018 – 2024) du Conseil de Police sont :

- Pour Anderlecht (14) : Sunny MOHAMMAD AAMIR NAEEM (PS-CdH-Spa) ; Safouane AKREMI (PS-CdH-Spa) ; Sofia BENNANI (PS-CdH-Spa) ; André CRESPIN (PTB) ; Isabelle DE CONINCK (ECOLO) ; Amin EL BOUJDAINI (MR) ; Abdurrahman KAYA (PS-CdH-Spa) ; Alain KESTEMONT (DEFi) ; Mohammed KHAZRI (PS-CdH-Spa) ; Lofti MOSTEFA (PS-CdH-Spa) ; Sofia SEDDOUK (ECOLO) ; Achille VANDYCK (MR) ; Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN (MR) ; Julie VAN LIERDE (ECOLO).

- Pour Forest (6) : Catherine BEAUTHIER (ECOLO) ; Alexander BILLIET (open-VLD) ; Séverine DE LAVELEYE (ECOLO) ; Caroline DUPONT (PS) ; Nadia EL YOUSFI (PS) ; Dominique GOLDBERG (DEFi).

- Pour Saint-Gilles (6) : Saïd AHRUIL (PS) ; Victoria de VIGNERAL (Indépendante) ; Francesco IAMMARINO (ECOLO) ; Fabrice MPORANA (ECOLO) ; Yasmina NEKHOUL (PS) ; Suzanne RYVERS (GROEN).

L’exécutif d’une zone de police est le collège de police. Il est composé des bourgmestres des communes. Dans la zone Midi, la présidence du collège de police est tournante (ce n’est pas le cas par exemple dans la zone Bruxelles-Ville-Ixelles puisque Bruxelles est cinq fois plus grand qu’Ixelles). Les réunions du collège ne sont pas publiques. Elles ont lieu toutes les deux semaines. Le chef de corps et le Secrétaire de zone y participent également. Les aspects disciplinaires y occupent une place très importante. Dans le cas de gros événements (sportifs ou grosses affaires criminelles), certains points concrets sont abordés.

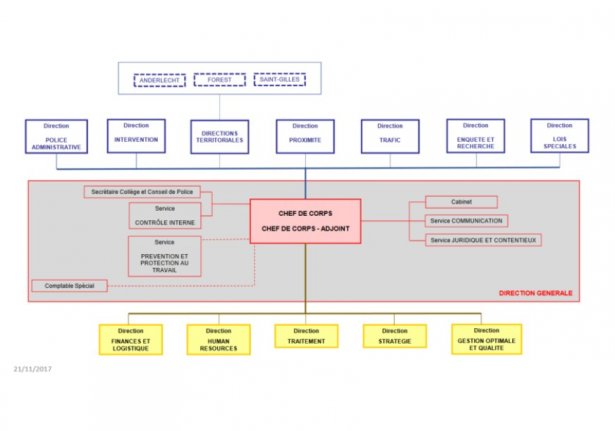

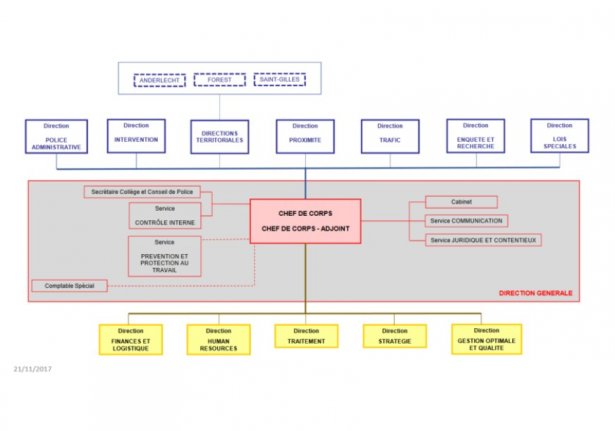

L’administration est constituée par le personnel de police, en ce compris sa propre administration (finances, personnel, logistique,…) sous la direction du chef de corps. En principe, les administrations sont assez autonomes par rapport au politique. Dans le cas de la police, ça tourne carrément à la roue libre. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a d’abord la dilution liée au fait qu’il y a plusieurs communes (dans une commune, le bourgmestre et les échevins travaillent plus directement avec leur administration). Il y a ensuite le fait qu’il s’agisse de questions de sécurité ; donc, le politique n’a pas trop envie de se retrouver avec des “problèmes” qui lui serait collés en raison de mesures qu’il aurait prise ; à titre d’exemple, Yvan Mayeur a eu énormément de problèmes à partir du moment où il a fait installer des caméras de surveillance dans les commissariats suite à certaines bavures retentissantes. Il y a enfin le manque d’intérêt.

Les finances des zones de police sont alimentées par des dotations communales (une dotation est une forme de subside mais qui ne doit pas être justifié). Ces dotations sont de gros postes dans les budgets communaux, en général après celles aux CPAS et loin derrière les frais de personnel. Dans le cas de Forest, 50 % du budget communal était engagé pour la rémunération du personnel, 17 % pour le CPAS et 13 % pour la zone Midi. Différence notable entre CPAS et zone : la négociation de la dotation au CPAS fait l’objet d’une discussion politique lors de la discussion du budget. La Commune doit toujours équilibrer le budget puis le compte (après clôture de l’exercice) du CPAS. Sur le principe, c’est la même chose avec les zones de police. En pratique, la gestion budgétaire est un foutoir sans nom, on y approuve les comptes des années après et le budget est un gros exercice de vogelpik.

L’essentiel du personnel d’intervention est alloué à Anderlecht. Les brigades de modèle “koban” (cf ci-dessous) telle Uneus sont des unités financées (en partie) directement par les communes, de façon à avoir « leur » personnel sur place. Il y a un esprit de corps assez fort. En gros, ils font un peu ce qu’ils veulent. Il y a des masses de policiers qui viennent de province, notamment pour bénéficier d’avantages financiers, et qui ne connaissent absolument pas les endroits où ils travaillent.

2. Une vieille et vaste pétaudière

La zone de police Bruxelles Midi est l’une des plus importante du pays (951 policiers). Elle a sur les bras la gestion des quartiers populaires, d’une politique de gentrification, la lutte contre le radicalisme islamique, des grands événements (Forest National), une gare internationale, deux stades de football dont un de première importance (avec les holligans du O-Side en prime), deux prisons, etc.

La zone de police Midi a une vieille histoire de panier de crabes dysfonctionnant. En avril 2016, son chef de corps Alphonse Peeters, a été muté à l’Office d’information policière. Il s’agissait d’une mise à l’écart « d’une manière honorable » en raison de son incompétence à gérer la zone de police, tant au niveau financier, avec une dette colossale, qu’au niveau du personnel. Exemple de l’incompétence d’Alphonse Peeters : lorsque la police de la zone a été mise en grosse difficulté lors de la manifestation nationale de novembre 2014 (120 000 manifestants, des affrontements entre la gare du midi et la porte de Hal, avec des dizaines de manifestants et de policiers blessés et une dizaine de voiture incendiées), Alphonse Peeters n’était pas sur le front mais bien en train de manger au restaurant pendant tout l’après-midi. La charge de la dette s’élevait, en décembre 2013, à près de 1,8 million d’euros. Trois ans plus tard, elle atteignait presque les 3 millions d’euros.

Patrick Evenepoel fait fonction de chef de corps de la zone de police Midi depuis le départ d’Alphonse Peeters mais les choses ne vont pas en s’améliorant. Selon un rapport de l’Inspection Générale de Police publié rendu en août 2018, la zone de police Bruxelles-Midi serait toujours confrontée à de nombreux dysfonctionnements : conflits interpersonnels, faiblesses du pouvoir central, problème de management, démotivation des agents et d’absence de stratégie…

En septembre 2019, un nouveau rapport de l’Inspection Générale de Police dénonce l’absence de structure forte, les difficultés à atteindre les objectifs, le manque de concertation et la démotivation des agents. Le taux d’absentéisme au sein de la police de Bruxelles Midi est énorme, en avril, on parlait déjà d’un peu moins ou d’un peu plus – selon les jours – de 200 malades parmi les 951 membres du personnel ! Le rapport de septembre 2019 expose que les brigades type Uneus ne font l’objet d’aucune évaluation autre que statistique, et que de nombreux postes de commissaires sont attribués sans que les compétences ne soient rencontrées, ce qui oblige les cadres moyens à assumer une charge de travail pour laquelle ils ne sont pas formés.

Stratégiquement, le rapport souligne que le caractère zonal de la police est plutôt secondaire pour les bourgmestres qui consacrent leurs moyens à des missions sur le territoire de la commune plutôt que de tenir compte d’une approche globale. Forest et Saint-Gilles tendraient à décentraliser une série de services à leur profit. Résultat : la zone de police Midi fonctionne nettement en faveur des deux plus petites communes, alors qu’Anderlecht rassemble quasiment 50 % de l’ensemble de la population de la zone.

3. Le combat des chefs

Patrick Evenepoel faisait fonction de chef de corps de la zone de police Midi depuis avril 2016. Depuis que son prédécesseur, Alphonse Peeters, a pris la direction de Bruxelles Prévention et Sécurité. Au terme d’un examen validé par un jury présidé par le président du collège de Police, Eric Tomas (PS), bourgmestre d’Anderlecht (depuis remplacé par Fabrice Cumps), ce même Patrick Evenepoel, commissaire divisionnaire et chef de corps faisant fonction depuis trois ans et demi, arrive en tête, suivi, à la deuxième place, de Jurgen De Landsheer.

Patrick Evenepoel (58 ans) était notamment le candidat de Piqué et a une réputation de tout-répressif. C’est un policier issu du rang. Il a gravi un à un les échelons de la hiérarchie policière anderlechtoise. Simple agent en 1983, il devient sept ans plus tard commissaire adjoint, puis commissaire de police en 1996. En 2000, il devient le commissaire en chef de la police d’Anderlecht.

Jurgen De Landsheer (43 ans) a une réputation de partisan d’une police de proximité. Après sa formation à la Gendarmerie à la fin des années nonante, De Landsheer commence sa carrière au sein de la Brigade d’Anderlecht. Suite à la réforme de la police, il est rattaché à la Zone de Police Midi en tant que responsable du Quartier Midi dont le territoire comprend la Gare du Midi et ses alentours. Quelques années plus tard, Jurgen De Landsheer sera nommé à la tête du Service Intervention de la Division Saint-Gilles-Forest.

En 2008, il devient officier de liaison au Ministère de la Justice où lui seront principalement confiés les dossiers suivants : les nouvelles prisons, le transport de détenus et la médiation lors d’actions syndicales au sein des établissements pénitentiaires. Jurgen De Landsheer occupait son deuxième mandat de Chef de Corps de la Zone de Police Grammont/Lierde avant d’intégrer la Zone de Police Midi.

Selon la procédure, il revient ensuite au conseil de police de désigner formellement le nouveau chef de corps par un vote à bulletin secret. Alors qu’en règle générale, les conseillers suivent l’avis du jury, ce ne sera pas le cas ici. Le 24 septembre 2019, c’est Jurgen De Landsheer qui recueillera la majorité des voix (17 sur 29). Plutôt inhabituel, et un affront pour Charles Piqué. Un certain nombre de conseillers était mécontent du travail de Patrick Evenepoel. C’est à ce moment que place l’incident tragi-comique de Patrick Evenepoel et de ses sbires sortant en crise de rage de la séance et détruisant la barrière du parking de la Maison communale d’Anderlecht en tirant dessus avec une arme de service…

De Landsheer est donc désigné. Encore faut-il motiver la décision, et c’est in fine au ministre de l’Intérieur de la valider. Pour ce faire, le conseil de police fait appel à deux avocats qui rédigent un avis juridique. Celui-ci servira de base à la motivation adoptée le 21 octobre et envoyée ensuite au ministre de l’Intérieur. Problème : la décision du conseil de police de présenter De Lansheer comme chef de corps est annulée le 28 novembre par le ministre, qui juge la motivation insuffisante. Conséquence : le conseil de police doit produire une nouvelle motivation. Et la nomination est reportée à plusieurs mois, et en attendant, Patrick Evenepoel reste faisant fonction.

Au mois de septembre, un rapport de l’Inspection générale de police fuitait dans la presse … le jour-même où le nouveau chef de corps devait être désigné. Le document faisait état de problèmes de management, de conflits interpersonnels, et d’absence de structure forte. Il y a des querelles interpersonnelles à la direction de la zone mais aussi entre les trois bourgmestres (Eric Tomas puis Fabrice Cumps (PS) pour Anderlecht ; Charles Picqué (PS) pour Saint-Gilles et Stéphane Roberti (Ecolo) pour Forest) qui ne partagent pas la même ligne quant à la remise en question du travail zonal, au profit d’une décentralisation larvée. Les tensions existent également entre le politique et la zone.

La candidature de Jurgen De Landsheer à la tête de la zone de la police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) a une nouvelle fois été recalée début juin par le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem. L’affaire connait une fin définitive le 22 juin 2020 avec la validation finale de la nomination de Jurgen De Landsheer.

4. La fondation de l’Uneus

La commune de Saint-Gilles est à l’initiative, en juillet 2012, d’un “koban”. Un kōban (交番, « intersection-garde« ) est un petit poste de police de proximité au Japon où il en existe plus de 6.000. Le concept s’est exporté. Une petite brigade de police de proximité visant à assurer prévention et sécurité dans la zone de Midi a été créée dans le cadre du dispositif UNEUS (pour Union pour un environnement urbain sécurisé). C’est un projet pilote de la commune de Saint-Gilles, une créature de Piqué.

L’Uneus se compose de 30 policiers opérant 7/7 en trois équipes de 8 inspecteurs et un inspecteur principal chargé de l’encadrement. La commune de Saint-Gilles a financé l’engagement de 8 inspecteurs supplémentaires, et un glissement interne permet de compléter l’effectif. Les inspecteurs du service d’intervention et de la BAC travaillent aussi dans le cadre d’UNEUS (même s’ils ne sont pas dans la brigade).

Le volet policier d’Uneus rassemble : la commune, la zone de police Midi, le directeur-coordinateur-administratif Dirco de Bruxelles, la police fédérale et le parquet de Bruxelles. Son objectif, tel que défini dans la convention de partenariat : « Œuvrer activement et de manière solidaire à une amélioration de la qualité de vie et au maintien d’un cadre de vie harmonieux et sûr à long terme dans les périmètres d’action définis (couvrant initialement la gare du Midi, la place Bethléem, le square Jacques Franck et le parvis de Saint-Gilles). » Pour y parvenir, le bourgmestre socialiste Charles Picqué dégage une somme annuelle de 400.000 euros de dotation supplémentaire en faveur de la zone de police Midi. En 2015, le projet reçoit le prix « David Yansenne » (décerné par Rudy Vervoort, ministre-président de la Région), qui vise à récompenser les « projets remarquables en matière de prévention et de sécurité« . Plus largement, le projet Uneus se présente comme un projet « intégral et intégré » réunissant différents partenaires impliqués dans la gestion des politiques urbaines : services prévention, environnement, jeunesse et cohésion sociale de la commune, secteur associatif.

Uneus est un projet pilote mais pas un cas unique. Forest a créé son koban Silva (Forêt en latin, avec une vingtaine de policiers) et Anderlecht a un moment suivi avec le koban Virtus (Vaillance en latin, pour le quartier de la place de la Vaillance – ce sont deux agents de ce koban qui ont tué le jeune Adil). Les policiers des kobans peuvent être détachés dans d’autres communes (par exemple, suite aux incident de Peterbos en août 2018, un détachement spécial a été formé de trois inspecteurs de police détachés du service d’intervention, trois inspecteurs de police détachés du koban Virtus et un inspecteur de police détaché du koban forestois Silva.

Les policiers d’Uneus ont été recrutés sur une base volontaire et en fonction de leur expérience. Leur travail de proximité exige théoriquement une connaissance pointue des quartiers dans lesquels ils opèrent, la finalité étant de créer une relation de confiance avec les habitants et de collaborer avec différents acteurs dans l’esprit du « community policing« , reposant sur l’implication des institutions et services locaux. Mais loin de se comporter en police de proximité, le koban Uneus va se comporter en armée d’occupation, d’autant que ces policiers sont souvent des provinciaux attirés à Bruxelles par des primes, étrangers à la commune et à sa poplation.

Le commissaire de la brigade Uneus est Filip Bombaert. Son supérieur est le commissaire Gabriele Evangelisti , chef de corps de la division Saint-Gilles à la zone de police Midi.

5. Les exploits de l’Uneus

Depuis la fondation de l’Uneus, les jeunes du quartier, notamment du square Jacques Franck, subissent des violences et des humiliations. Les témoignages d’une vingtaine d’entre eux ont été compilés dans le rapport du délégué général des Droits de l’enfant sorti l’automne 2018. Dents et bras cassés, gifles, insultes racistes ou homophobes, contrôles d’identité abusifs, arrestations arbitraires, usage disproportionné de la force sur des jeunes déjà menottés, étranglements ou étouffements… À ces témoignages s’ajoutent ceux des parents : perquisitions sauvages, maman plaquée au sol alors qu’elle ne faisait que « demander ce qui se passait« , menaces, notamment lorsque des citoyens évoquent la possibilité de porter plainte, humiliations de parents devant leurs enfants etc.

Le Collectif des Madre fait une première interpellation citoyenne en mars 2018. Picqué, méprisant, réfute les faits. Les incriminations sont ensuite relayées par Écolo (alors dans l’opposition), mais aussi par la Ligue des droits de l’homme et le DGDE, qui se saisit du dossier et remet à la commune son rapport. Plusieurs mois plus tard, Picqué fournit un rapport d’une trentaine de pages en réponse au DGDE (rapport est également transmis au procureur du Roi de Bruxelles et au Comité P) : « À défaut d’éléments tangibles et en l’absence du moindre dépôt de plaintes, j’en arrive à la conclusion que ces témoignages sont non fondés. Les policiers du ‘Koban Uneus’ gardent donc toute ma confiance« .

Faute de plainte, le Comité P a classé l’affaire. Une plainte, il y en a pourtant au moins eu une celle d’un éducateur de l’AMO Itinéraires, John. Arrêté juste parce qu’il filmait une intervention policière. On l’a attrapé par le cou, on lui a pris son téléphone, ses images. Il a porté plainte au Comité P. Cela a été balayé. On l’a accusé d’incitation à l’émeute, mais l’accusation est tombée quand ils ont vu qu’il était soutenu par l’institution, qu’il avait un avocat…

Le 25 avril, l’Uneus fait encore parler d’elle. Une de ses patrouille arrête, insulte, humilie et frappe le fils d’une conseillère communale de Saint-Gilles présidente des logements sociaux de la commune (le Foyer du Sud) et ancienne membre du Conseil de police de la zone midi, Catherine François. Celle-ci, faisant face à l’omerta à l’intérieur du PS et de la commune lorsqu’elle veut s’en plaindre, poste sur Facebook une attaque directe et publique contre le policier qui a maltraité son fils : « Le confinement donne aux flics un pouvoir sans limite et libère les pulsions nazies de certains policiers de la Zone Midi qui insultent, humilient, frappent et violent nos jeunes en toute impunité. » Le 5 mai, des policiers et une commissaire d’Uneus provoquent ouvertement les jeunes du square Jacques Franck (confisquant leur ballon de foot) ce qui déclenche un début d’émeute où un policier tirera au flash-ball sur un père de famille.

Une 4ème interpellation citoyenne au Conseil communal a eu lieu le 26 juin 2020 alors qu’un rassemblement se tient devant l’Hôtel de ville de Saint-Gilles. Face à elle, Piqué fait pour la première fois un semblant de marche arrière et fait valoir que les récépissés de contrôles d’identité, les bodycams sur les policiers et les formations spécifiques, demandés par les citoyens, figurent dans l’accord de majorité et que leur mise en œuvre a été retardée par la nomination du chef de corps. Il met en avant le prétendu travail de prévention avec la jeunesse et le programme « de proximité » existant et a précisé qu’un budget de 75.000 euros visait à faire évaluer en 2020 ces dispositifs de sécurité par un centre de criminologie ou une université. C’est la première fois qu’il est question d’une évaluation.